一棵枇杷树

唐彦云发表于2015年06月18日00:50:23 | 名家美文 | 标签(tags):枇杷树 散文美文 唐彦云

夜雨敲窗。灯下,我把一枚枯叶置于掌中,细细摩挲。焦黄脆硬的叶面,叶脉深如掌纹,叶背纤毛淡淡,似乎仍在呼吸。一股酸热的泪意冲入鼻腔。闭上眼,仿佛有道光,照亮枯萎的叶片,鲜绿自叶脉次第展开,如水下的铁达尼残骸被一点点复原,光彩如初。

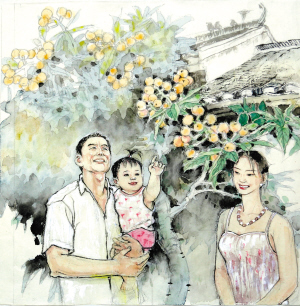

沿着这道光,我又重回小巷。推开篱笆门,阳光穿过枇杷树的枝叶,在屋顶、窗棂和地上投下细碎的光影。鸟雀在树上叽叽喳喳,跳来跳去。爸爸坐在树下的矮凳上,逗着9个月大咿咿呀呀的胖妞妞,妈妈在厨房忙进忙出,油锅炸响,饭菜飘香……

时光倒回三十余年前。在我满周岁时,爸妈花五毛钱买下半尺高的树苗。怀着殷殷期许,他们将其手植于庭院中,伴随我的童年与记忆长大。

枇杷树是四季常绿乔木。冬去春来,萌出崭新的枝头,一簇簇淡白的嫩叶,布满纤毛,好似昆虫脱壳后的娇躯。沐浴雨露阳光,没多久就绿意渐深。在我儿时的记忆中,每至春天,妈妈就和我在院子里数枇杷树的“头”。她说,枇杷树要长满一百个“头”,才能结果。

大约在我上小学时,枇杷树终于结果了。果实分两种:一种扁圆稍大,果核较多;另一种椭圆稍小,果核仅一枚。不同的形状,一样的果肉橙黄,甘甜微酸,沁着枇杷特有的香。从此每年初夏,都是我期盼的佳节。爸妈把果实小心摘下,挑最好最甜的给我解馋。

童年夏夜,爸妈搬张竹榻在树下乘凉,绿色蚊香一蓬蓬吐出白烟,伴着夜风花香四散。大人们拍着蒲扇,拉着家常,讲着古今的奇闻怪谈,听得我既害怕又兴奋。抬头望天,深蓝天幕衬着大树枝叶交错的黑色剪影,孩童的想象力如同精灵,在夜色里飞旋起舞。

光阴荏苒,我渐渐长大,枇杷树的树干也越长越粗,树皮斑驳,布满沧桑的纹路和修枝后的疤结。然而每至春天,树冠总萌出嫩生生的新枝,吸引鸟儿们飞来婉转啁啾。爸爸在树下边观叶赏鸟边念叨:“劝君莫打三春鸟,子在巢中盼母归。打鸟的人,良心大大的坏了!”

受光照等影响,同一棵树上果子的成熟时间各不相同。我总先摘低矮处的尝鲜。其实,树冠顶部的果子由于光照好,往往成熟最早也最甜,但由于摘不到,果子熟透就自己掉下来。到了端午前那阵子,每天都能听到无数次的咚咚声,接着是一阵咕噜咕噜的滚落声。每天早晨,爸爸起床早,在水池边、花圃里能捡好多。有的是摔破的,有的是被鸟儿啄破的(那些往往最甜),爸爸笑骂一句”狡猾狡猾的”,就用自来水冲冲,把果子坏的地方抠掉,吃得津津有味。而那些完好的果子他一口也舍不得吃。

果子大面积成熟的时候,爸爸就戴着帽子,穿着有大口袋的深蓝工作服,挎着竹篮,猴子一样爬上树,我和妈妈在树下负责指挥和捡拾。等他满载而“下”时,帽子、工作服、眼镜片和脸上沾满枝叶的灰屑,像挖煤工似的。爸爸小心翼翼从口袋掏出一把把橙黄的果子,连同篮里摘下的,交给妈妈。妈妈把个头最大最饱满的分送给亲友、邻里的老人和小孩子们,包括那些租住在附近的外来儿童,剩下的歪瓜劣枣他们自己吃。

每年年成不同,果子大小、多少也不同。不管怎样,大家都能分享到大树的馈赠。而爸爸每年上树摘果总会故意留下一些,他说:“留给鸟儿吃,鸟儿们可怜。”

读高三那年,我的精神压力倍增。常做功课至深夜,就到院里放松放松。夜阑人静,月光透过枝叶,温柔倾洒。我知道,用不了多久就到了决定命运的时刻。我用双手用力推一下树干,大树微微颤动。抚摸着苍老树皮,把脸庞贴近,仿佛能听到大树的心跳和呼吸。

后来,我考到扬州读大学。青春飞扬的四年,不知不觉,从想家到眷恋校园,至大三、大四,只寒暑两假才归。每次暑假归来,大树已过成熟的季节,妈妈从冰箱取出保存了月余的果子。熟悉的香甜里多了份清凉,滋润着年少轻狂的心。

毕业后回通,我当了一名记者。大树馈赠的香甜,我也拿来分享给身边的一些同事。初入社会,奔波劳碌。有一年冬天染上感冒,咳嗽数日,吃药打针不见好转。妈妈摘下新鲜枇杷叶,用牙刷小心刷掉纤毛,再仔细洗净、剪碎,与冰糖同煮。夜晚,我披一身风寒归家,一碗清甜温暖的冰糖枇杷汁下肚,咳成沙漠的肺腑仿佛有清泉流过,熨帖无比。

大树越来越老了。一连几年,花开满枝、青果累累,可一半的果子不等成熟就干瘪了,因为有了蛀虫,越发营养不良。那蛀虫常常神龙不见尾也不见首,却在大树上四处流窜,钻眼打洞,留下一堆堆焦枯的渣屑。年过半百的爸爸,越发显露老顽童的本性。他爬上树,用一根细钢丝从虫眼伸进去,直捣黄龙。有时一根枝丫上虫眼太多,只能壮士断腕,把整枝锯掉。有一回,爸爸正在树上哼哧哼哧拉锯子,哗啦啦,一大截树枝掉下来。妈妈一看,枝上满满几十个“头”,有的还正在开花,心疼极了。她和爸爸一起,把整根树枝的虫眼一个个剖开看,直到把所有疑点都检查遍了,还是不见蛀虫的影子。爸爸大叫一声“狡猾”,又上树了。他满腔怒火,骂骂咧咧:“该死的蛀虫!就不信找不到你!”

时光如水流逝。8年前的6月,我下班途中摔伤,头皮缝了数针,半个月没法洗头。当时,我正处于情感困境,爸妈受到巨大的伤害,可他们依然用爱包容了我。出院后,我头痒难受,又碍于医嘱。爸爸想了个法子,他烧一壶水,加冷水兑好温度,叫我坐在小凳上弯着头,他拎着水壶抬高手臂,小心控制水流,一边不住的提醒妈妈拨弄发丝要小心,千万别让水沾到伤口。洗净、吹干头发的我宛若新生,心中交织着羞愧与感动,无言地看着大树的青枝在风中摇曳。

7年前的1月,南通经历数十年不遇的特大暴雪。厚重的积雪把大树的枝头压弯,树干压歪。爸妈心疼,用一根粗钢管把树撑住,又拿长木棍不时地顶一下树枝,巨大的雪团扑簌扑簌往下掉。

那时我正孕育着宝宝。老家有风俗,果树不能被孕妇摸,否则就不结果了。妈妈虽没警告,好奇的我还是偷偷摸了摸枇杷叶。结果那一年的果子,不仅结得特别多,还特别甜。我当然吃得最多。因为作为孕妇的我食量大如牛,而且早就了解到,枇杷果营养丰富,特别有利于胎儿发育。

那年8月,我的女儿出生。胎盘取出从医院带回家,我没有按亲友的建议吃了大补,而是将其埋在大树的脚下。爸妈也很赞成。祝福新生的孩子如同植物落地生根吧。

6年前的5月,我的女儿9个月大,已是一个胖妞妞。爸爸一天到晚抱着心爱的外孙女,怎么亲都亲不够。他抓着她的胖小手问:“大果果树在哪里?果果在哪里?”胖妞妞就指着大树,兴奋得咿咿呀呀。爸爸还对我们唠叨:“给小囡吃枇杷要当心果核,千万别噎着!”一天,他参加同事聚会,喝多了点,回来抱着胖妞妞一边亲一边教训我:“多惹人疼爱的小囡囡呀。你以后要是敢打你的女儿,我就打我的女儿!哼!”

那一年的5月11日,天气异常炎热。中午,爸爸下班回家吃过午饭,抱着胖妞妞、扇着扇子在树下玩,祖孙俩一个逗一个乐。傍晚,爸爸下班出厂门,毫无过错的他,被一辆重型卡车撞倒碾压,当场遇难。夜里,家中灯火通明,哭声震天。大树静静伫立在院中,如一个历经沧桑的老者。

家遭如此厄运,有懂风水之人,建议把树砍掉。因为树冠过于浓密,遮挡中堂采光,且庭中大树,正好构成一个“困”字。我和妈妈终是于心不忍,只得请亲戚大幅度修枝,仅留东边一部分树冠。加上虫蛀又多,营养跟不上,哀伤中的我们更无暇无心去打理,大树愈发显出颓样。然而每年,它还是努力的开花结果,虽仅有一小部分的果子能最终成熟,它还是馈赠自始如一的香甜。

时光永是向前。在对爸爸的思念中,我的孩子一天天长大,每年都能吃到酸甜可口的枇杷果。我们也铭记爸爸的提醒:注意不让果核噎着孩子。

去年春,大树正挂满青果之际,拆迁的脚步终于迫近。一时间,小巷里的各家忙着整理物什,搬家。我举目四顾,实在割舍不下它。曾天真地以为:总可以找个地方移植吧?可是,几十年的老树,树根早已遍布地基之下,如何移植?又移植到哪里?

夜色里,我默立于树下,摘下一片树叶,然后拿出手机定位:北纬32°0′ 54″ 东经120°49′ 42″ 。我在心里告诉自己:不管以后沧海变桑田,这里都是大树生长的位置,是家的位置。

交出小院钥匙的一刹那,我的心中轰然落泪。

搬家后,我像心有不甘的幽灵,数次还家。残阳如血,断壁颓垣,大树默然伫立于废墟中的身影,令我无颜以对。即使被推倒数月,依然枝叶青青,直到最后被彻底斩断树根、砍断树冠、剥掉树皮,大树,终于在无声无息中死去。

今年春节前,我又徘徊到了老家所在地。蹲着捡起一块石子,突然,我惊异的发现,枯死的树干旁,一棵棵小枇杷树苗从残砖碎瓦中冒出头来,有的已长有四五片叶子、一手掌高,虽然大多瘦小枯黄。我顿时明白了:它们是从大树未成熟的果子生根而来!这些早产的孩子啊,在废墟中,在死去的母体旁,它们究竟怎样艰难而顽强的生存下来?一点点汲取雨水,一点点把根须伸向砖瓦缝隙中残存的泥土……

泪眼模糊中,我万般小心的移走一棵小树苗,种于小家的花盆中,像迎接新生命般悉心照看。我想象着,当我的女儿长大后,我要站在这棵树下,给她讲述树妈妈的故事。告诉她,在北纬32°0′ 54″ 东经120°49′ 42″ 的地方,曾经有一棵树,那里是我们永远的家园。